随着我国社会的高速发展,近20年来我国建筑面积增长了914%,既有建筑面积达700多亿m2。建筑业发展的同时,建筑用能也持续高速增长,建筑能耗总量在我国能源消耗总量中的占比已达31%以上。2020年9月22日,习近平总书记在第75届联合国大会一般性辩论上宣布了中国的“双碳”目标,由此大力发展绿色建筑既是我国实现可持续发展战略的重要举措,也是我国建筑发展到现阶段的历史必然回应。笔者通过大量调研发现,除了少量的宫殿建筑、署衙建筑、高官富商的住宅建筑之外,绝大多数传统建筑,特别是传统民居建筑都是具备低碳原生态特点的绿色建筑,也都是最适应当地的自然气候环境、自然地理环境与社会人文环境的建筑,不仅造价低廉、简便适用,在节能、节地、节水、节材等资源节约方面表现突出,还具有保护环境、改善环境等方面的优点,它们是我国古代各族劳动人民几千年来在建筑实践方面的智慧结晶。笔者结合现代绿色建筑理论分析研究发现,传统建筑具有非常明显的绿色建筑观念与显著的绿色建筑特征,非常值得学习并继承发扬,如“天人合一,以人为本”的和谐观、“中庸适度,崇尚节俭”的发展观、“因地制宜,师法自然”的适宜观、“有无相生,阴阳协调”的辩证观等绿色观念;自然源起的建筑形态与构成特征、高适应性特征、可调适微气候环境特征、低碳性特征等绿色特征。传统建筑的绿色观念和绿色特征都是发展高质量绿色建筑不可或缺的组成部分。

1中国传统建筑体现的绿色观念

中国传统建筑经历了几千年的实践发展,每个时期的建筑都是当时社会的生产力、经济条件、技术条件、人文条件、使用者需求的集中体现,也是古人建筑实践智慧的集中体现。建筑中展现了超高的技艺、丰富的建筑哲学思想和多样的绿色观念。

1.1“天人合一,以人为本”——一种整体的,关于人、建筑与环境的和谐观念

古代劳动人民很早就具有比较成熟的“环境意识”,这是因为古代社会主要以农耕为主。在农耕生活的背景下,人们渴望与自然和谐相处,期待“风和日丽、五谷繁盛、六畜兴旺”。与人类生活密切相关的自然元素,如天空、大地、日月、风云、山河等,都被视为值得尊敬的对象,这种对自然的尊崇,经过时间的沉淀,逐渐形成了中华民族深厚的文化心态,哲学上则被称为“天人合一”的思维方式。

“天”“地”“人”这三者,虽然各自有独特的定义,但它们最终都融入了永恒不变的自然法则之中,所以“天人合一”描述的是人与自然之间的和谐关系,在这种关系中,人们既不试图征服自然,也不被自然所支配,而是与自然形成一个和谐的共生体。这种理念对建筑这一文化载体产生了深远影响,成为其生态和审美观形成的关键因素。在传统的聚落和建筑设计中,人们总是强调人与自然的和谐,追求人与自然的融合,这体现了人们对自然的尊重和顺应自然的态度。

中国传统建筑都是在当时的社会背景下最适应当地的自然气候环境、自然地理环境与社会人文环境的产物。这使得建筑本身具有很强的人文特点,即对人性、人伦、心理、情怀等方面的价值体现,均全面加以尊重和关怀,这些方面也正是绿色建筑所倡导的“以人为本”的核心理念。

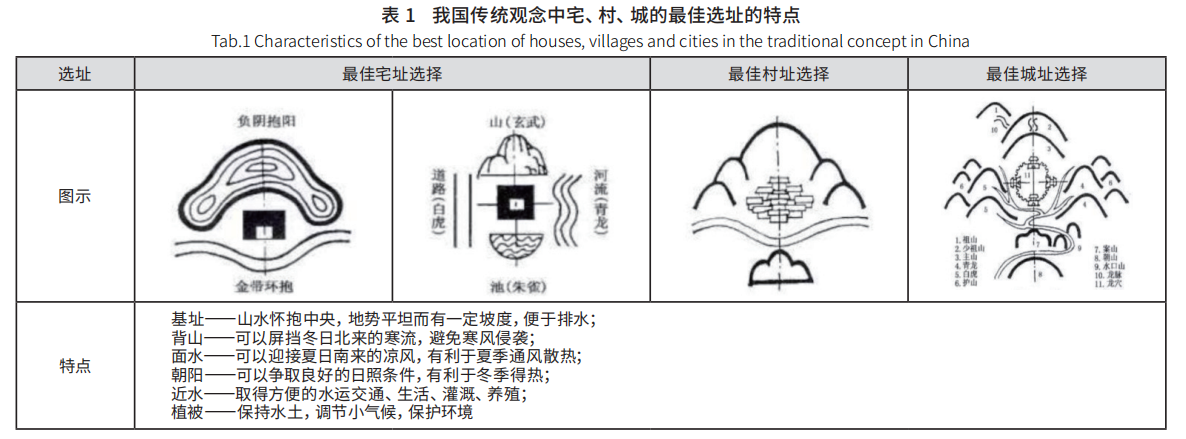

中国传统建筑的结构形式、空间布置、环境的处理等方面无不体现着“以人为本”的核心。我国传统住宅选址风水理论中“负阴抱阳,背山面水”的核心就是使建筑更加人性化,人们在建造居所时充分考虑气候与场地环境、朝向间距、空间需求等因素,使之更符合人的需要,既能生活在安全舒适、环境宜居的自然生态环境中,又能关注人们的各种需求,都是“以人为本”的集中体现。我国传统风水观念中宅、村、城的最佳选址的特点如表1所示。

1.2“中庸适度,崇尚节俭”——一种瞻前顾后的资源利用与可持续发展观念

在我国本土文化中,为了达到人与自然的和谐共生,人们相信必须对事物的变化进行适度控制和平衡,才能确保其持续稳定的发展。这种“中庸适度”针对的不仅是建筑单体,还是对建筑相关的经济层面、资源层面和自然的承载能力进行综合考量,这种思维方式体现了资源利用与可持续发展综合辩证原则。从建筑资源利用方面来看,中国传统建筑大多是土木结构,主要材料为木材、竹材、石材、夯土等,取于自然还可以重复使用。另外,中国传统建筑注重借景,无需增加更多的人工布置,如江南的园林就把自然界中的山、水、林引入自家的庭院,在比较小的空间里,平添了许多自然情趣,给人以自然、清新、简朴的美感。中国传统建筑文化“崇尚节俭”的思想对现代建筑、社会生活和人的价值观起到一种导向作用,也为绿色建筑最大限度地节约资源提供了借鉴。

1.3“因地制宜,师法自然”——一种根据不同环境制定相应策略的适宜观

中国幅员辽阔,领土南北跨越的纬度近50°,东西跨越经度超过60°,因此形成了多样化的自然气候环境和自然地理环境。根据现代建筑理论按照气候条件把我国划分为严寒地区、寒冷地区、夏热冬冷地区、夏热冬暖地区、温和地区5个气候分区。古代劳动人民根据不同的气候条件和自然条件,因地制宜,因材施用,创造了不同风格、不同类型的各种建筑,形成了极具特色的民居,如客家围龙屋、北京四合院、陕西窑洞、广西“杆栏式”、云南“一颗印”、土家“吊脚楼”等。客家围龙屋以石为基,以生土为主要原料,分层交错夯筑,配上竹木作墙骨牵拉,丁字交叉处则用木定型锚固,就地取材,选址或依山就势、或沿着溪流,建筑风格古朴粗犷,形式优美奇特,尺度适当,功能齐全实用。由于北京冬冷夏热,而北京四合院住宅中的庭院四周闭合而露天,因此可以营造出内部良好的小气候,减少不良外在气候的影响。春季可以有效抵御风沙,夏季可以遮阴、纳凉,冬季则可以采光、保暖。陕西窑洞建筑是中国北方黄土高原上特有的传统民居形式,因为高原上的黄土不易塌陷,因此窑洞都是依山而建,在天然土壁上水平向里凿土挖洞,施工简便、造价低廉、冬暖夏凉。广西“杆栏式”建筑是指建于托架之上的一种纯木质结构建筑,不用一颗铁钉,全靠木楔子加固,这主要是因为南方潮湿多雨,山间多毒虫猛兽,干栏的底层作为禽畜舍栏,中层住人,顶层则屯放粮食,如此可以最大限度地克服南方森林地面的瘴气及野兽侵害,同时还可以防震。云南“一颗印”建筑,由于云南高原地区四季如春而多风,故住房墙壁厚重,四周房屋都是两层墙壁,为节省用地、改善房间的气候,促成阴凉,采用了小天井并将其围在中央,使得住宅外观方方正正,如一方印章,故称“一颗印”,又叫窨子屋;土家“吊脚楼”正屋建在实地上,厢房除一边靠在实地和正房相连,其余三边皆悬空,靠柱子支撑,高悬地面,使得住宅既通风干燥,又能防毒蛇、野兽,楼板下还可堆放杂物。

笔者结合现代建筑理论和方法进行研究之后发现,这些建筑无一不是对自然气候环境和自然地理环境的积极回应,都是根据不同环境的实际情况制定最适宜的策略建造的。

1.4“有无相生,阴阳协调”——一种建筑空间环境处理的整体辩证观

中国传统建筑环境选址与风水朝向的特点是从整体出发,因地制宜,坐北朝南,满室阳光。在建造房屋时,古人会根据各地区具体情况采取适当的措施,而不拘泥于某种模式,尽量做到建筑与环境相协调。江南水乡地区民居多顺水而建,枕河而居,不拘泥朝向,双向开门,以享水陆交通之便,因河岸线资源紧张,民居开间较少,进深较大。山区临河地带交通便利,但受地形影响,适合建房的用地较少,民居建筑常伸入水中,比较典型的如凤凰古城的吊脚楼,节省房屋占地的同时,凌空筑楼利于通风。一些湖区和滨海地区,因居民多以捕鱼为生,故民居多建在水上。窑洞是中国北部黄土高原上居民的古老居住形式,在中国陕甘宁地区,黄土层非常厚,有的厚达几十米,人们创造性地利用高原有利的地形,凿洞而居,创造了堪比绿色建筑的窑洞建筑。北方地区的民居正房都是坐北朝南,以创造最好的日照条件,这也是当地主体建筑与外围空间布局的重要原则。

中国古代思想家用阴阳五行的思想来解释自然界的辩证关系。老子强调“天下万物生于有,有生于无”。在建筑上,有形的建筑实体部分属于“有”,无形的建筑空间部分属于“无”,它是建筑内部空间和外部空间的总和。建筑是从“无中生有”、灵活多变的建筑手法展现了建筑空间的变化;“实”的建筑与“虚”的环境做到协调统一,建筑作为环境的一部分,把自然环境引入建筑内部,体现了“有无相生,阴阳协调”的建筑空间环境处理辩证观。

2中国传统建筑体现的绿色特征

中国传统建筑在长期的发展过程中,不仅适应了自然气候环境与自然地理环境,在“天人合一,以人为本”的和谐观、“中庸适度,崇尚节俭”的发展观、“因地制宜,师法自然”的适宜观、“有无相生,阴阳协调”的辩证观的指导下,呈现较为鲜明的绿色建筑特征。这些特征主要体现在建筑形态与构成由自然起源,同时使得建筑具有较高的适应性。

2.1自然源起的建筑形态与构成特征

2.1.1气候、生活习俗与空间形态

传统住宅的空间设计深受当地气候特点、生活方式、民族文化的影响,这些方面在现代建筑设计中也是至关重要的因素,具有普遍的区域特性。建筑是在各种自然环境中建造的,它可以是一个完全封闭的结构,也可以是一个完全开放的空间,在这两个极端之间,有许多设计方式可以选择。气候的变化直接决定了人们的生活方式和习惯,这在建筑设计中表现为开放或封闭的空间形态。

在气候适宜的地区,人们更倾向于在户外活动,建筑中会有一个过渡空间连接室内和室外,如南方的厅井式住宅,这种灰色空间有遮阳功能,还能为人们提供休息、乘凉和社交的空间。在干热或干冷地区,人们更多地在室内活动,因此建筑活动空间与外部环境相对独立,这使得建筑更为封闭。例如,北方的四合院或新疆地区的高台式住宅,这些建筑内部都有一个封闭的院子,用于采光、通风、遮雨和遮阳。陕北人民为了应对恶劣的气候环境则利用地下空间建成了窑洞。

2.1.2自然资源、地理环境与构筑形态

建筑的构筑形态主要集中在建筑技术层面,通过建筑的实体部分如屋顶样式、墙体的用料、门窗的形式、空间院落等来体现,这些形态涉及材料的选择以及建筑的构造方法。它与某一特定的自然气候环境、自然地理环境和社会人文环境中可用的建筑材料紧密相连,尤其在人类文明的早期,由于交通和技术手段的局限,人们往往选择就地取材,充分利用自然资源,从而在某一地区形成独特的建筑体系。

建筑的构筑技术首先体现在建筑材料的选择。从最初的天然材料(如泥土、木头、石头和竹子)到后来的人工材料(如瓦片、石灰和金属),建造者不断地扩展材料的使用范围。随着人工材料的引入,也产生了与之相匹配的结构方法和形式,以充分发挥这些材料的力学性能、维护功能和防护效能。中国的传统建筑正是基于对材料的理解和需求来建造的,同时考虑到经济条件,尽量使用本地各类材料,创造出多彩多样的建筑肌理和建筑形态。在当时的社会、经济和技术背景下,木结构系统被认为是最适用的结构形式,所以中国传统建筑在木结构的应用发展中,发明了极具我国特色的斗拱构件,将材料力学性能与装饰艺术效果完美结合。

2.1.3环境意象、审美心理与视觉形态

人们的情感和思维方式往往由所处的自然环境和社交环境决定,建筑也遵循这一永恒的环境规律,特定地点的视觉特质逐渐影响了在此生活的居民,使他们对该环境产生了一种内在的认同,这种认同进而塑造了他们的审美观念,这些视觉特质也会在心理层面为人们带来舒适的感受。以南方的住宅建筑为例,其建筑色调偏白,在色彩理论中,白色被归类为冷色调,能够带给人一种心理上的清凉之感,这或许是南方高温地区偏爱使用冷色调而较少采用暖色调的原因之一。

2.2高适应性特征

2.2.1气候的适应

在湿热的低纬度地区,传统建筑的特点是陡峭的屋顶、轻便透气的围护结构和底部的架空设计,这些特点都是为了应对当地多雨、潮湿和高温。在高纬度寒冷地区,传统建筑则展现出厚重、紧凑、低矮的特点,以确保良好的保温效果和抵御风沙。对于干热的沙漠地区,建筑则更为内敛和封闭,采用遮阳和隔热设计,以调节室内温度,确保居住的舒适性。可以说,中国的传统建筑在对气候深入理解的基础上,形成了与各地气候特点相适应的建筑风格。

2.2.2地形地貌的适应

为了适应各种自然地形,人们采用了多种策略和方法,这些策略不仅与各地的环境特点有关,还与当地文化、信仰和对舒适的定义息息相关。在古代,由于技术手段有限,人们往往无法对自然环境进行大规模改造,因此更多的是选择与之和谐共生。我国国土面积极大,形成了复杂的气候环境和地理环境,这对各种建筑的建造、村落的产生、城市的形成产生了显著影响。由于农耕文化在中国传统文化中占主导地位,大部分平坦土地被用作农田,而坡地和沟壑则成为建筑的理想地点。因此在选择建筑地点时,人们更多根据地势决定,力求与自然地形和谐共存,以创造一个安全宜居的室外环境。

2.3可调适微气候环境特征

在中国,传统建筑如陕北的窑洞和南方的天井都被当作“冬暖夏凉”的理想居住场所,但是随着室内气候控制技术的飞速进步和广泛应用,现代建筑开始普遍依赖这种技术来提升舒适,然而这种对技术和能源的依赖所带来的恒定舒适的代价是沉重的,它对生态环境造成了巨大压力,而且随着“空调病”的出现,人们开始关注空调环境对健康的潜在威胁。

这种恒定的舒适度并没有充分考虑人的个体差异,如年龄、性别等因素,也没有充分考虑气候、季节等外部环境因素,更为重要的是,它忽视了人们对热湿环境理想状态的影响,因此并不能完全满足人们各类状态和一年四季的需求。

相比之下,传统民居更加注重利用自然的舒适度来实现高效的热湿舒适感,陕北窑洞里的火炕就是典型的例子。在寒冷的冬季,尤其是在室外温度低至零下几十度的夜晚,传统建筑围护结构隔热和气密性能有限,室内的温度可能低至零下,但当人们躺在温暖的火炕上时,他们的身体与火炕的表面接触,从而获得了理想的热舒适度。这种方式获得舒适度的成本远低于通过集中供暖或空调来提高整个房间温度的方法。

天井的出现与江南地区的地理环境和气候特点密切相关。江南地区人口密集,丘陵多,平地少,盖房子要节约用地;长江以南地区夏季湿热,冬季寒冷。一个又高又窄的天井被三面或四面的两层房屋包围着,这种设计有利于内外空气对流,从而产生冬暖夏凉的效果。天井面积小,加上四面房屋挑出来的屋檐,使得天井的天漏部分更加窄小,其设计和烟囱有着一样的作用,有利于排除屋内的污浊空气。此外,天井还起到室内采光和收集雨水通过沟渠排水的作用。皖南民居的院落特色更加突出,四面房屋多为单屋顶坡,雨水全部集中流入庭院,当地名为“四水归堂”,从院子里收集的净水也可以引入水箱供人们饮用。这种设计无疑是最适合当地气候环境和地理环境的做法,不仅优化了建筑内部微环境,还节约了土地资源和水资源。

2.4低碳性特征

传统建筑在建造时结合气候及自然资源条件进行选址布局和空间营建,多采用被动式策略,在尽可能不改变场地现状和采取主动式措施的基础上,探求相对舒适与绝对舒适的平衡,避免过度控制造成资源浪费和成本增加,如此形成的原生态建筑具有天然的低碳特征。

2.4.1适宜建筑布局的策略

传统建筑注重与自然环境的和谐统一,通过合理的布局和设计,使得建筑能够充分利用自然光、风等资源以减少对人工能源的依赖。传统建筑一般的选址原则为“负阴抱阳,背山面水”,可以有效屏挡冬日北来的寒流,迎接夏日南来的凉风,争取良好的日照条件,取得方便的水运交通、生活、灌溉,保持水土,调节小气候。

2.4.2适宜材料的综合使用

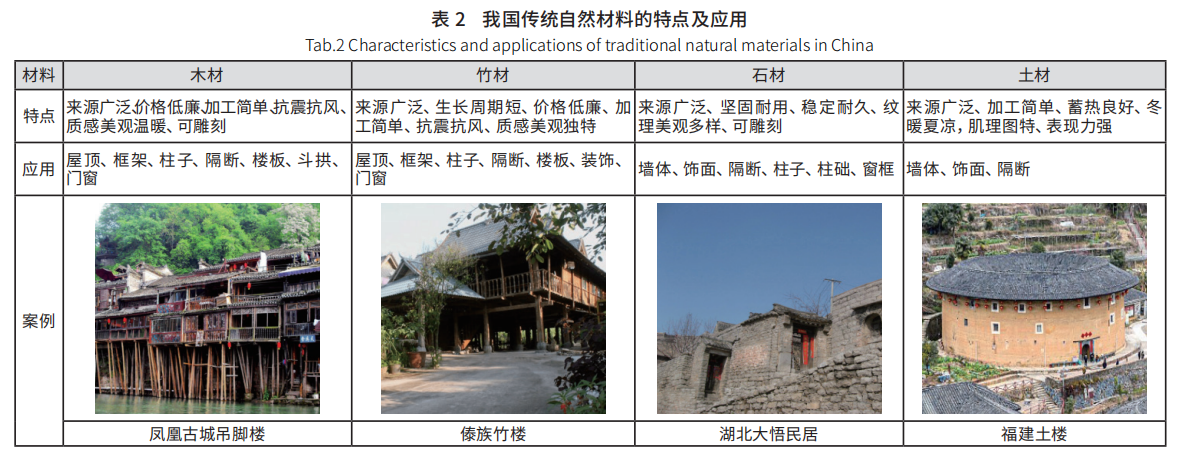

传统建筑大量使用自然材料,如木材、竹材、石材、土材等,这些材料不仅可再生,而且能够有效降低能耗并减少污染,我国传统自然材料的特点及应用如表2所示。石材、木材和夯土是最廉价的建筑材料,土又是我国民居使用最广泛的建筑材料。虽然民居建筑的平面形式与内部结构有较大差异,但不同的建筑材料使得民居建筑呈现不同的风格特色。木材和竹材是分布最广泛的可再生建筑材料,我国民居大多使用木结构制作屋顶,川湘地区的吊脚楼和黔桂地区的木板房,几乎所有建筑材料都为木材。此外,我国胶东地区的海草渔宅、云南地区的傣族竹楼等,更是就地取材,体现了地域的自然环境特色。石材坚固耐用,是我国传统民居一直使用的主要建筑材料,典型石材民居如东南沿海的火山石头房,太行山、鲁南地区、贵州山区的石板房以及川西羌寨等。以土为建筑材料的做法主要有夯土、土坯、窑洞等,我国东部、中南部、华北平原以及西部地区的乡村,至今仍保留了很多夯土或土坯民居,西藏等高寒地区用黏性强的夯土制作屋顶,以防寒保暖。

2.4.3适宜建筑技术的使用

传统建筑技术是在有限的条件下强调建筑技术的适用性、适应性、经济性以及可行性的技术,注重对自然的适应和保护,如平面布置方面的穿堂风设计;结构方面的适宜技术,如砖结构;维护结构方面的适宜技术,如坡屋顶;防御性能方面的防火设计、防水防潮设计。传统的天井、天斗、天窗、封火山墙等空间设计,能够有效调节室内光线和温度,改善室内或者微环境舒适度,降低能耗。

3结语

中国人民自古崇尚自然,不断追求天、地、人的和谐发展,这是中国几千年传统文化的核心理念。这些中国古代建筑设计思想中的绿色观念在特定的历史年代无疑具有积极的指导意义。在倡导“可持续发展”与“绿色低碳”的今天,特别是在“双碳”战略的大背景下,研究学习和继承发展我国传统建筑的绿色观念与特征,对发展绿色建筑同时促进其高质量发展也具有十分重要的意义。